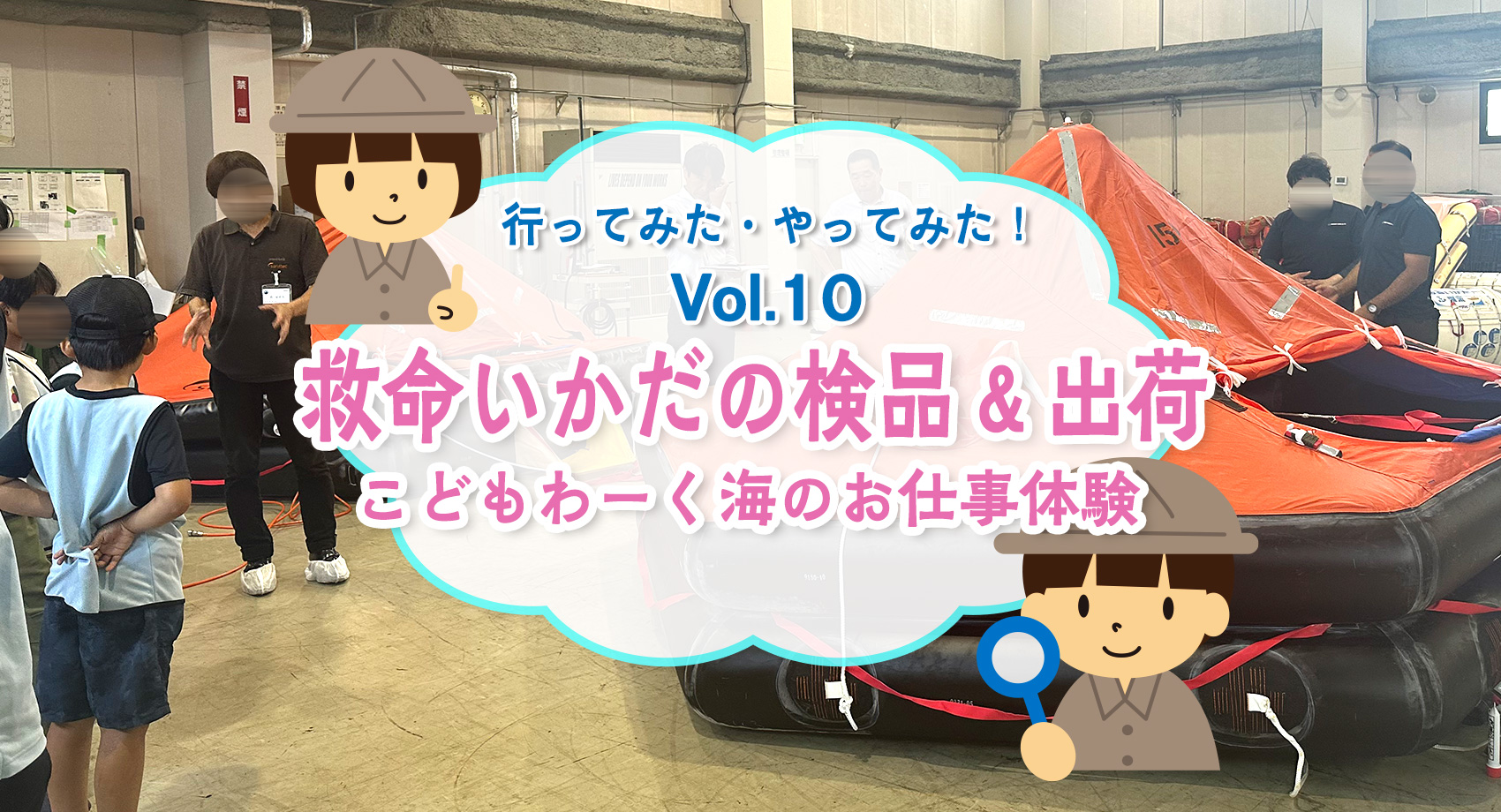

行ってみた・やってみた! 救命いかだの検品&出荷 こどもわーく海のお仕事体験

行ってみた・やってみた!

救命いかだの検品&出荷

こどもわーく海のお仕事体験

こどもわーく(いこーよ)さんの海のお仕事体験。船好きな息子が興味を示した「救命いかだをつくる会社で検品・出荷のお仕事!@横浜」に行ってきました!実は私、大型船に積んである救命ボートのことかと勘違いしていたのですが…。救命いかだはこちらです!ご存じですか?

こどもわーく(いこーよ)さんの海のお仕事体験。船好きな息子が興味を示した「救命いかだをつくる会社で検品・出荷のお仕事!@横浜」に行ってきました!実は私、大型船に積んである救命ボートのことかと勘違いしていたのですが…。救命いかだはこちらです!ご存じですか?

しかも船に積載されている時はこんなにコンパクト!ボックスから出して紐を引っ張ると約20秒程度であの大きさに膨らみます。

しかも船に積載されている時はこんなにコンパクト!ボックスから出して紐を引っ張ると約20秒程度であの大きさに膨らみます。

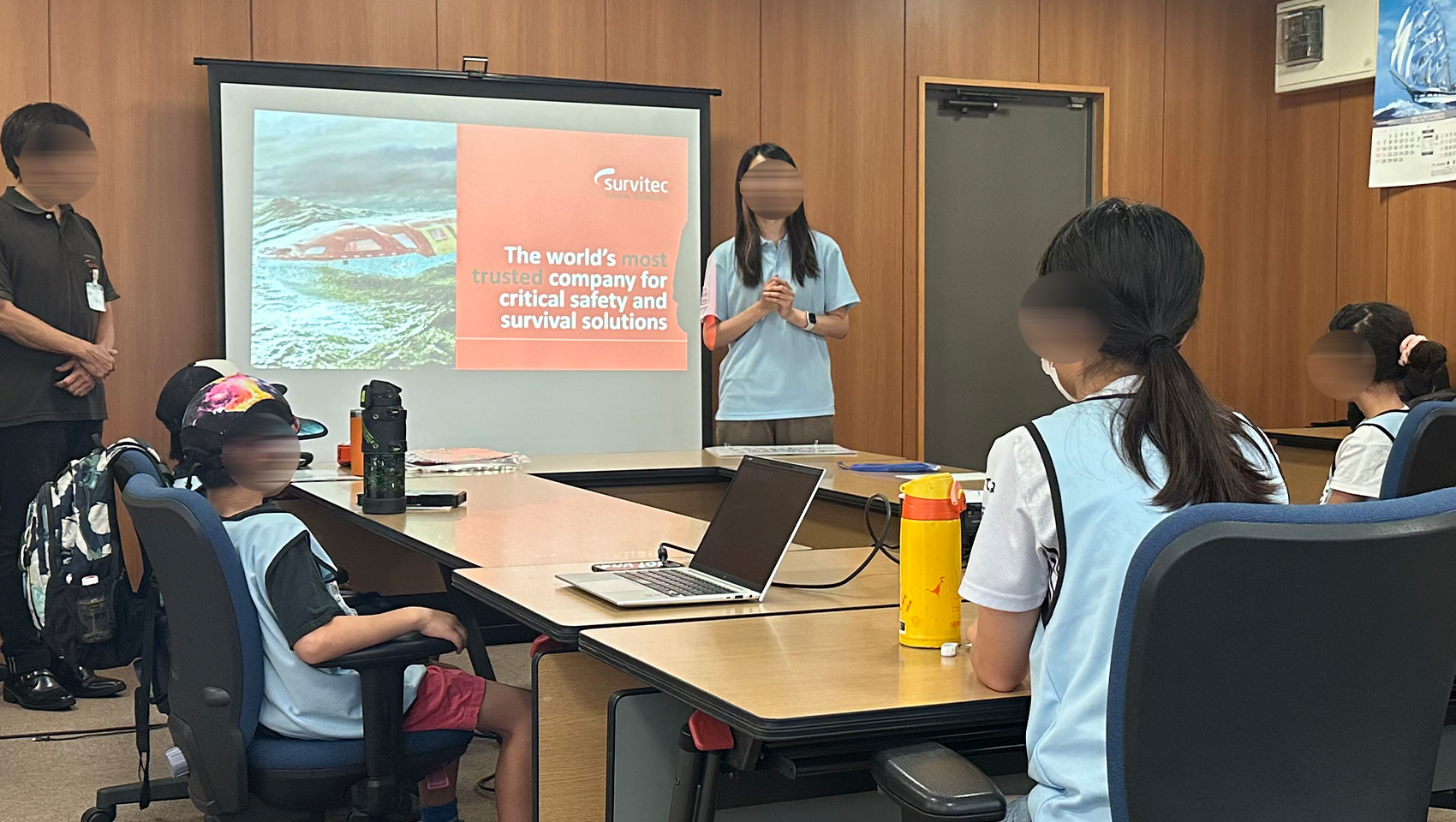

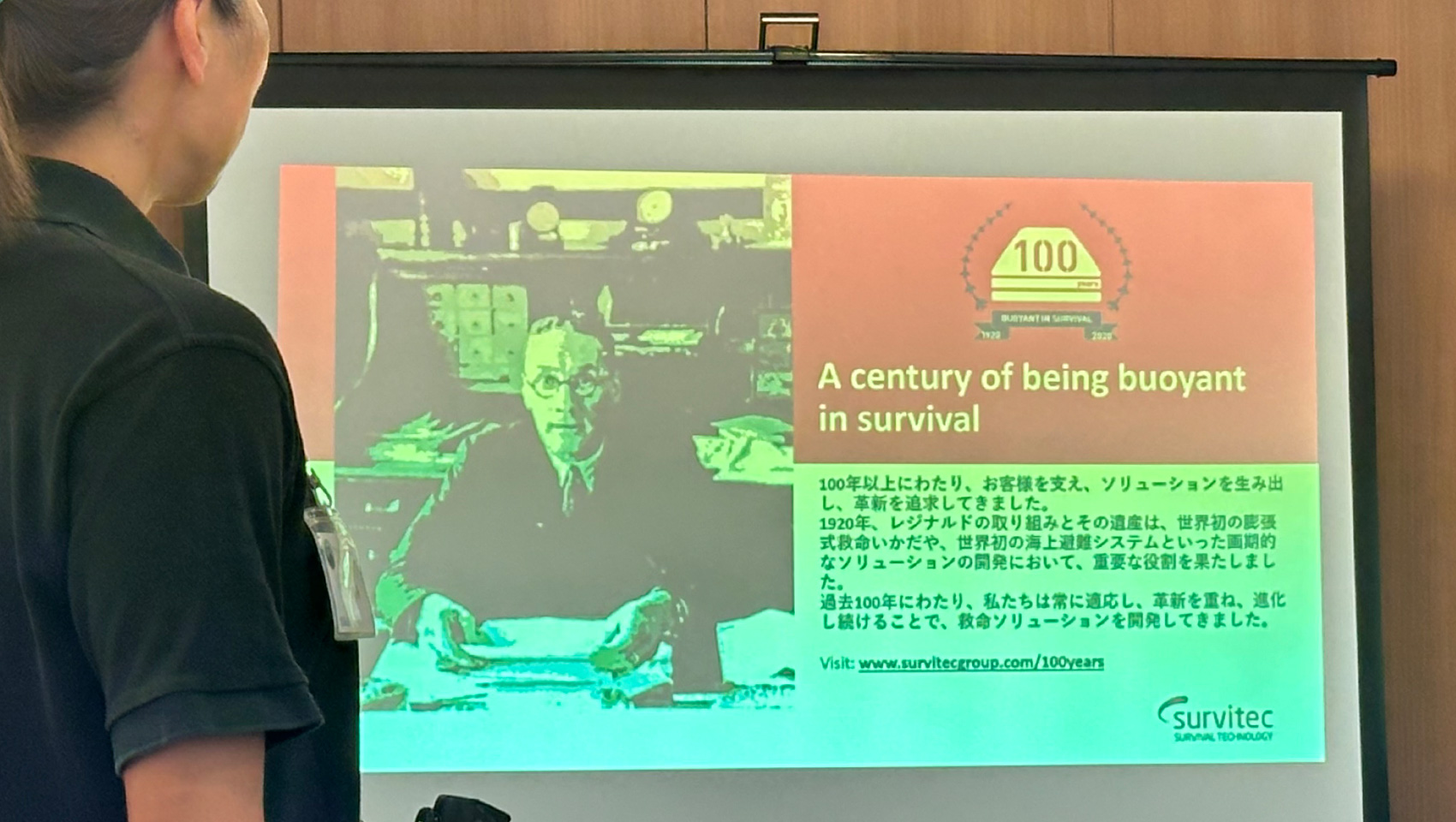

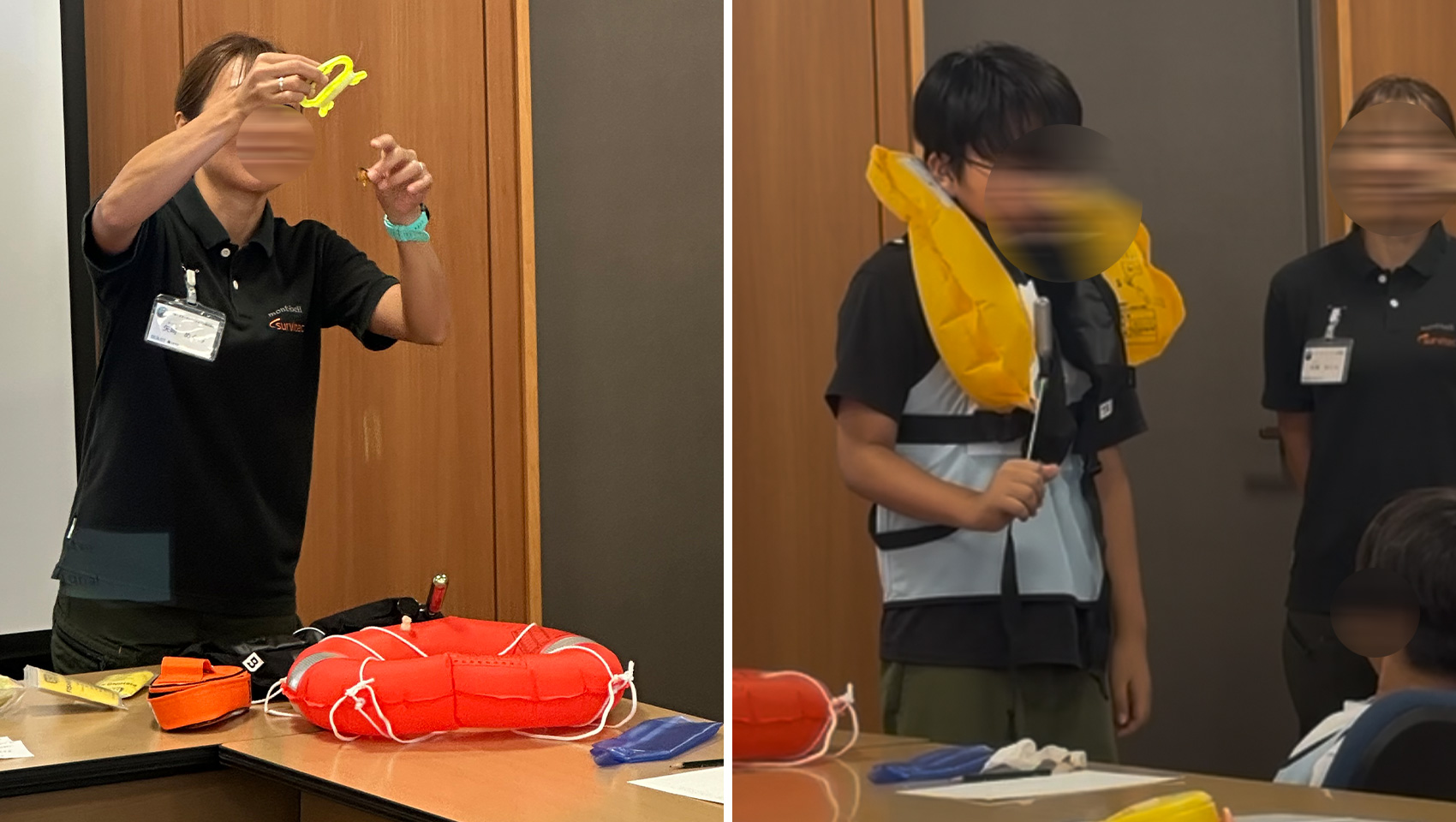

さて、お仕事体験当日は会議室での座学からスタート。海のお仕事体験について、海と日本プロジェクトの活動、救命いかだの歴史や重要性などを、映像を見ながら学びます。

さて、お仕事体験当日は会議室での座学からスタート。海のお仕事体験について、海と日本プロジェクトの活動、救命いかだの歴史や重要性などを、映像を見ながら学びます。

驚いたのは救命いかだは1912年のタイタニック号の海難事故が契機ということ。100年以上の歴史の中で、より安全でコンパクトな形に発展したんですね。そして2022年に起きた北海道知床半島沖での観光船沈没事故を受け、日本では2025年の4月から定員13人以上の旅客船には救命いかだの搭載が義務化されたそう。命を守る重要な装備なのです。(詳しい義務化はこちら)

驚いたのは救命いかだは1912年のタイタニック号の海難事故が契機ということ。100年以上の歴史の中で、より安全でコンパクトな形に発展したんですね。そして2022年に起きた北海道知床半島沖での観光船沈没事故を受け、日本では2025年の4月から定員13人以上の旅客船には救命いかだの搭載が義務化されたそう。命を守る重要な装備なのです。(詳しい義務化はこちら)

さて、座学が終わると2チームに分かれ救命いかだの検品ルームへ!テントのような形の救命いかだが、大型から小型まであちこちに並び、実際のお仕事風景も見ることができました。

さて、座学が終わると2チームに分かれ救命いかだの検品ルームへ!テントのような形の救命いかだが、大型から小型まであちこちに並び、実際のお仕事風景も見ることができました。

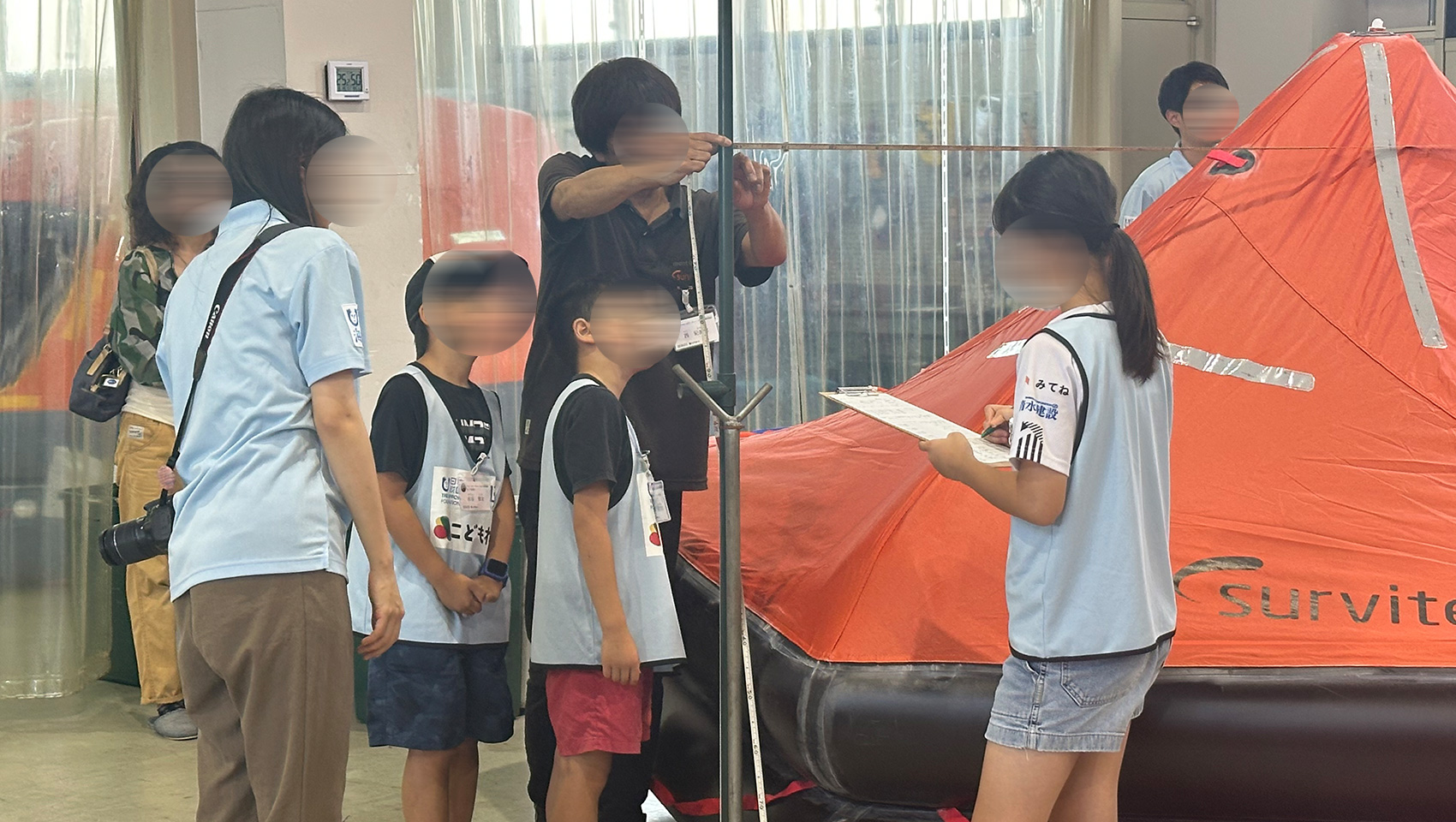

最初のお仕事体験は、15人乗り救命いかだの本体検品!チームで力を合わせてサイズなどをチェックしながら、検品シートに書きこんでいきます。

最初のお仕事体験は、15人乗り救命いかだの本体検品!チームで力を合わせてサイズなどをチェックしながら、検品シートに書きこんでいきます。

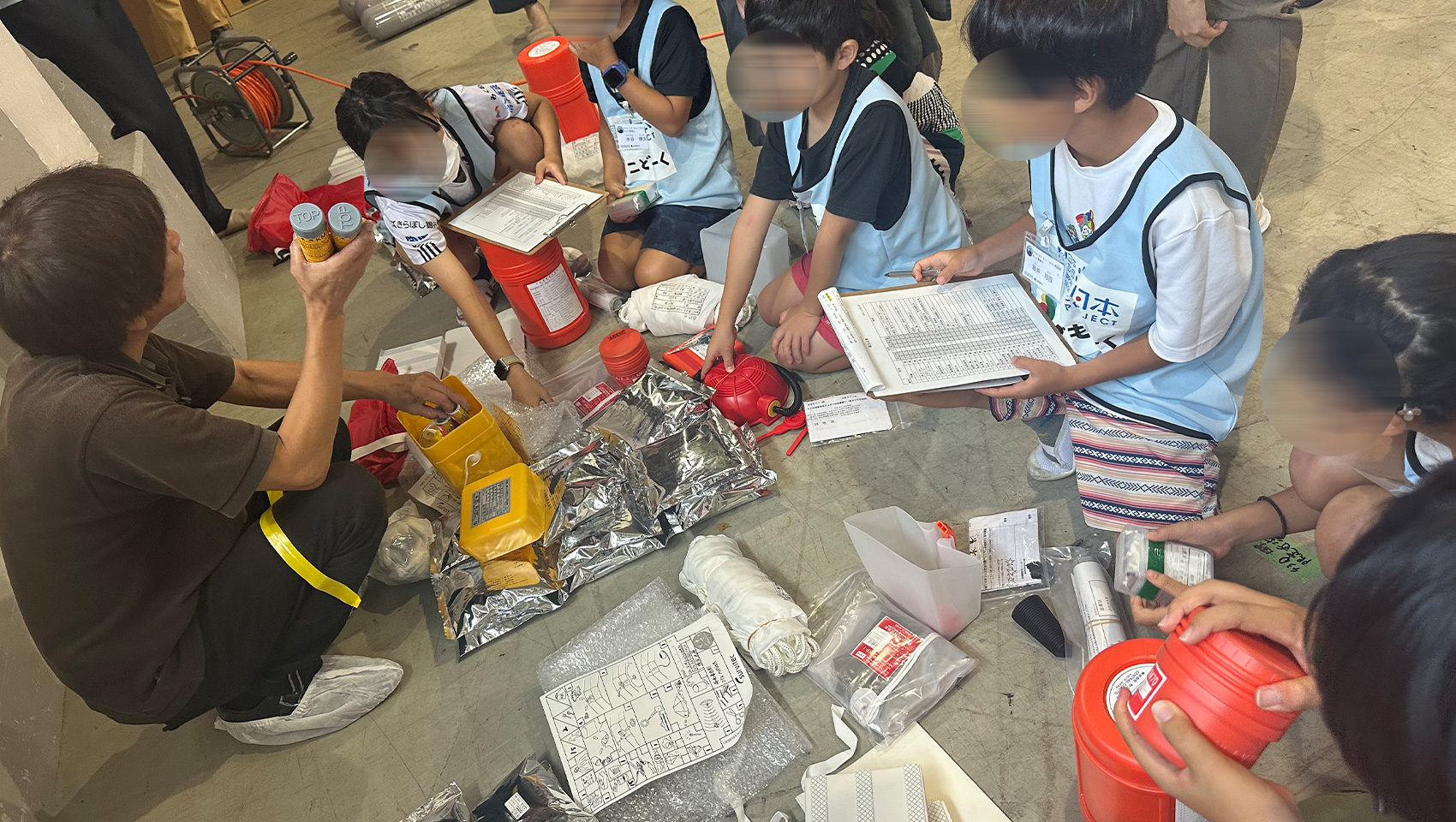

次は、救命いかだに積む非常用セットの確認。救難食料や救命水のほか、SOS用の海面着色剤や発煙等、レーダー反射器、釣り道具などが入っているそう。「これは何ですか?」「どうやって使うのですか?」と、子どもたちの質問が飛び交っていました。

次は、救命いかだに積む非常用セットの確認。救難食料や救命水のほか、SOS用の海面着色剤や発煙等、レーダー反射器、釣り道具などが入っているそう。「これは何ですか?」「どうやって使うのですか?」と、子どもたちの質問が飛び交っていました。

その次は、いかだを膨らませる検品!紐をひくと…ぼん!という大きめな音がして、約20秒ほどで膨らみ、救命いかだになりました!これには大人もびっくり。いかだのてっぺんにはライトが点灯します。頑丈なテントになっていて大波や雨でも中に水が入ってきません。

その次は、いかだを膨らませる検品!紐をひくと…ぼん!という大きめな音がして、約20秒ほどで膨らみ、救命いかだになりました!これには大人もびっくり。いかだのてっぺんにはライトが点灯します。頑丈なテントになっていて大波や雨でも中に水が入ってきません。

中は15人が入っても十分余裕がある広さ。15人は82.5kgの人を想定しているそうですが、実際は145kgの人でも乗れるそうですよ。

中は15人が入っても十分余裕がある広さ。15人は82.5kgの人を想定しているそうですが、実際は145kgの人でも乗れるそうですよ。

次は、コンパクトに収納されているボックスからいかだを出し、畳み直す作業。出すのは簡単ですがギチギチに入っているので戻すのが難しい!力も必要ですが丁寧さと経験が必要のようです。

次は、コンパクトに収納されているボックスからいかだを出し、畳み直す作業。出すのは簡単ですがギチギチに入っているので戻すのが難しい!力も必要ですが丁寧さと経験が必要のようです。

最後は自由タイム。触ったり乗ったり、質問をしたり。なかなかできない貴重な体験をさせてもらいました。

最後は自由タイム。触ったり乗ったり、質問をしたり。なかなかできない貴重な体験をさせてもらいました。

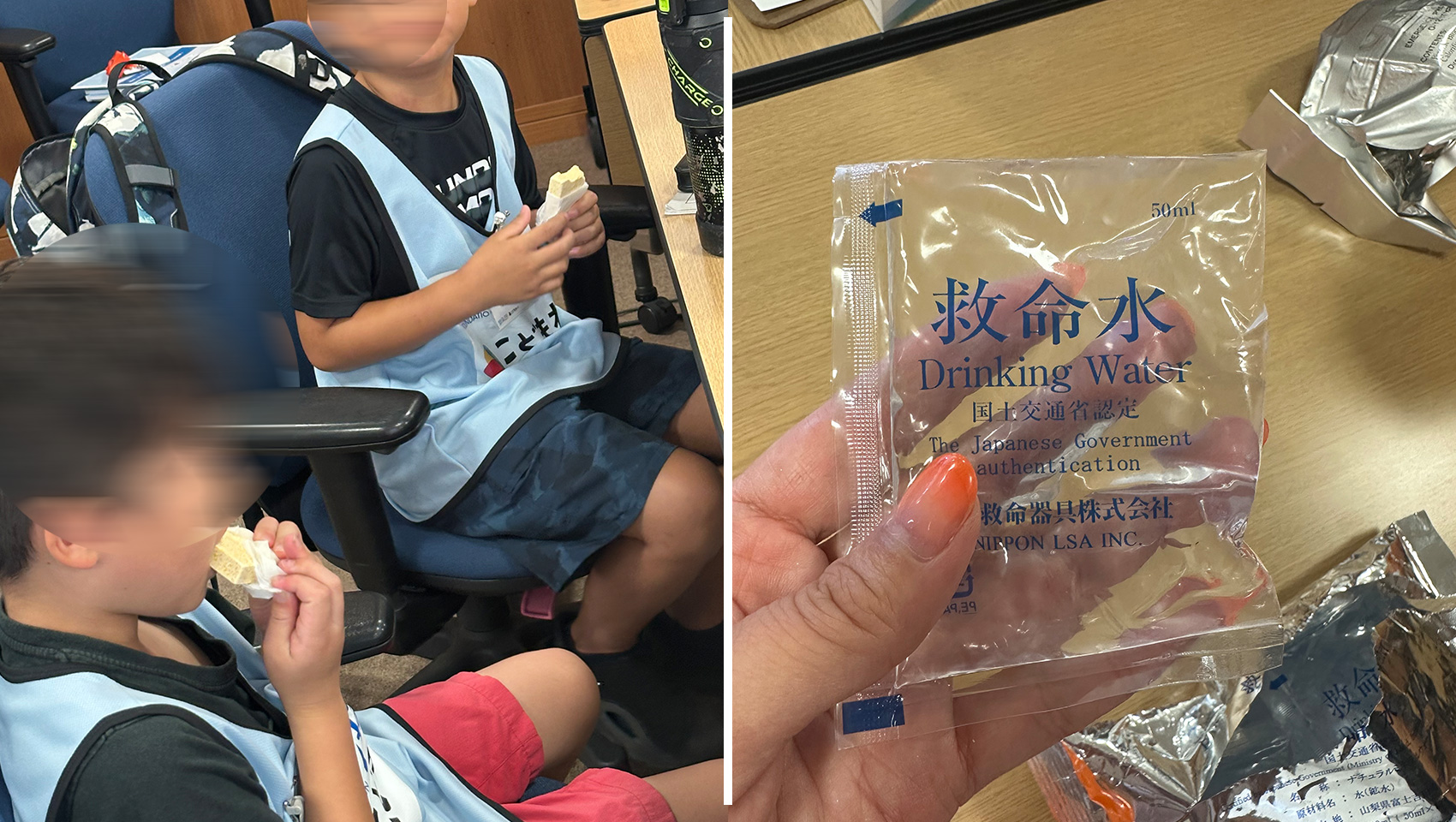

会議室に戻ると、今度は救難食料の試食!固形石鹸のような形でめちゃくちゃ硬いです。お味は…んー。不味くはないけれど美味しくもない。実は美味しいと一気に食べてしまうため、“そこそこの味”にしているのだそう。しかしお腹が空き始めたこどもたちは皆んな「美味しい!」とかぶり付いていましたw 積載物を極力減らすため、救難食料も救命水も必要最低限なのだそうです。(近海か遠洋か等、船によって艤装品や量は異なります)

会議室に戻ると、今度は救難食料の試食!固形石鹸のような形でめちゃくちゃ硬いです。お味は…んー。不味くはないけれど美味しくもない。実は美味しいと一気に食べてしまうため、“そこそこの味”にしているのだそう。しかしお腹が空き始めたこどもたちは皆んな「美味しい!」とかぶり付いていましたw 積載物を極力減らすため、救難食料も救命水も必要最低限なのだそうです。(近海か遠洋か等、船によって艤装品や量は異なります)

さらに、救命浮き輪や釣具の説明、救命胴衣を膨らます体験、救命グッズに入っている「生存指導書」「行動指導書」も見せてもらいました。生存指導書の1ページ目には「望みを捨てるな。救助は必ずやってくる。」と書かれ、怪我の手当方法や生き抜く術、「海は不毛の砂漠ではない。魚肉の50〜80%は真水である。」というような文面も。また、実際に1日漂流テストをしたお話を聞いたりと、引率した親も楽しいお仕事体験でした。

さらに、救命浮き輪や釣具の説明、救命胴衣を膨らます体験、救命グッズに入っている「生存指導書」「行動指導書」も見せてもらいました。生存指導書の1ページ目には「望みを捨てるな。救助は必ずやってくる。」と書かれ、怪我の手当方法や生き抜く術、「海は不毛の砂漠ではない。魚肉の50〜80%は真水である。」というような文面も。また、実際に1日漂流テストをしたお話を聞いたりと、引率した親も楽しいお仕事体験でした。

今回体験したのは、「知らなかったお仕事」だったのですが、逆に一つ一つが興味深く、とても勉強になりました。また、いざという時の心構えと知識も持てました。

今回体験したのは、「知らなかったお仕事」だったのですが、逆に一つ一つが興味深く、とても勉強になりました。また、いざという時の心構えと知識も持てました。

そして何より、人命を守るために開発されたこの仕組み。本当に素晴らしいと思いました。決して派手ではない仕事ですが、命を守ってくれる大切な縁の下の力持ち。これから船に乗る時はどんな救命いかだが装備されているかをチェックしようと思います!

そして何より、人命を守るために開発されたこの仕組み。本当に素晴らしいと思いました。決して派手ではない仕事ですが、命を守ってくれる大切な縁の下の力持ち。これから船に乗る時はどんな救命いかだが装備されているかをチェックしようと思います!

「海のお仕事体験」はこどもわーくさんのLINE登録しておくと情報の受け取りが早くて便利です!みなさんも様々なお仕事体験をしてみてくださいね。

「海のお仕事体験」はこどもわーくさんのLINE登録しておくと情報の受け取りが早くて便利です!みなさんも様々なお仕事体験をしてみてくださいね。

こどもわーく 海のお仕事体験プロジェクト

→こどもわーく 公式サイト