いいね!じゃぱん・特別編「もっと知りたい!海好きキッズの自由研究」WEB1

いいね!じゃぱん特別編

2025年3月22日(土)放送

もっと知りたい!海好きキッズの自由研究 WEB①

2024年9月、東京で開催された「海洋インフォグラフィックコンテスト」。全国から集まった海好きキッズたちが、生き物や環境など海をテーマに十人十色の研究を発表しました。今回はその中から、3人の自由研究の更なる深掘りに密着しました。

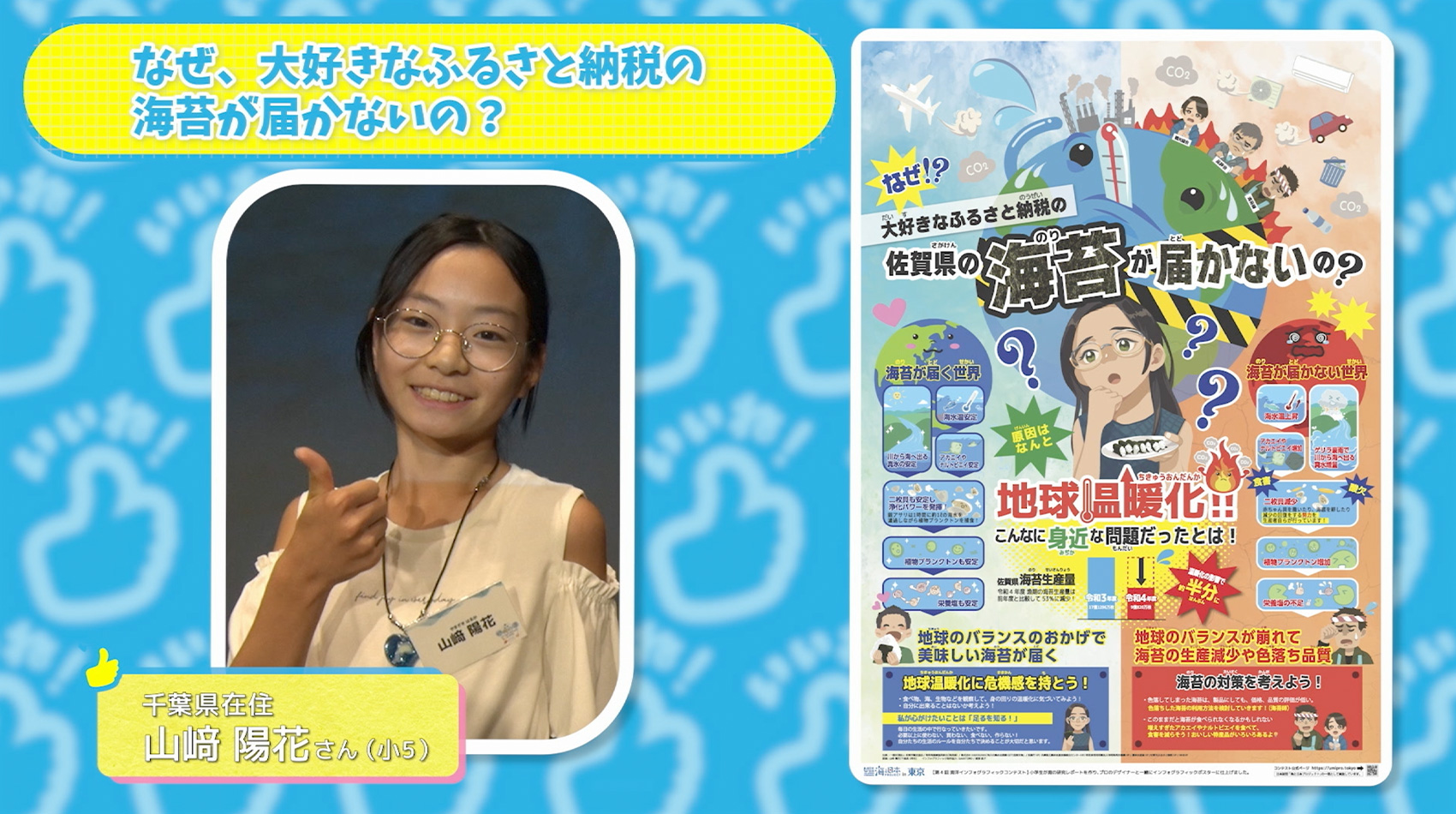

まず1人目は小学5年生・山﨑陽花さん。大好物の「海苔」がなかなか届かなくなったという素朴な疑問から、その原因を探るべく動き出したのです。

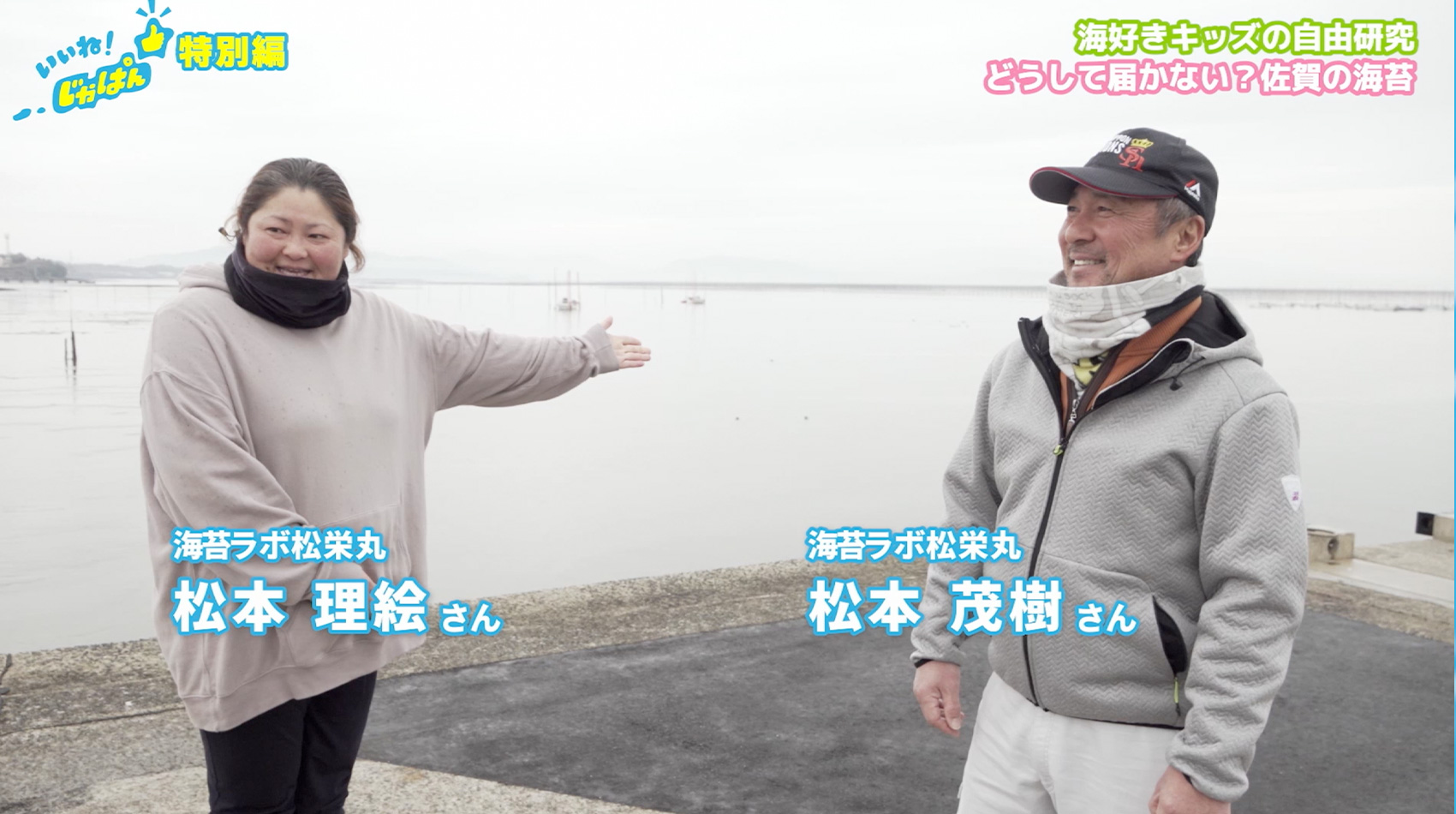

陽花さんが選んだ調査の舞台は、海苔の一大産地・佐賀県鹿島市。海苔の生産者・松本さん夫妻が研究に協力してくれました。

海に出てすぐに見えて来たのは、海苔を育てる「のり棚」。

見渡す限り広がっています。

ここで、なぜ佐賀県の海苔の生産量が減ってしまったのか、その原因を自分の目で確認します。

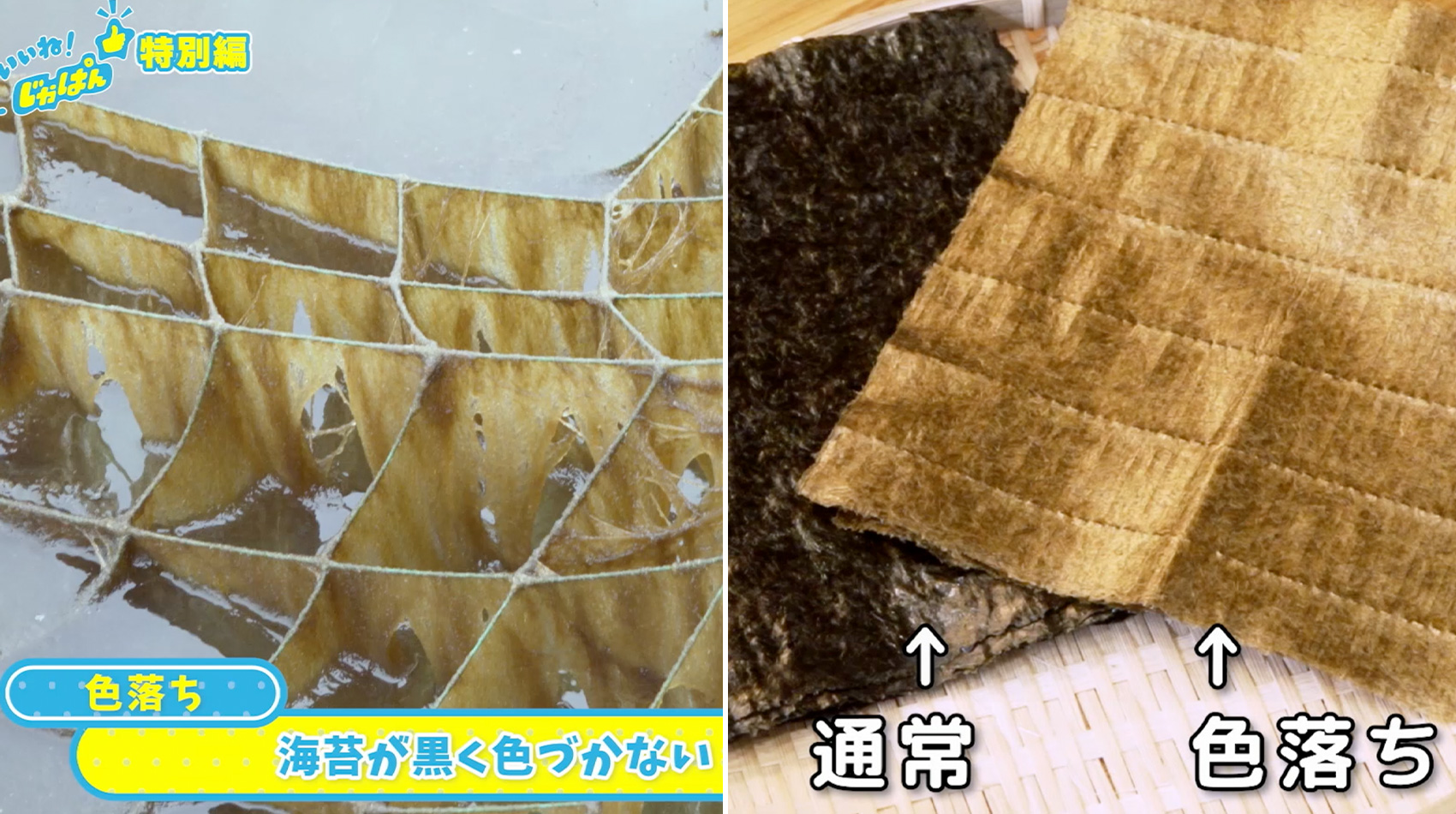

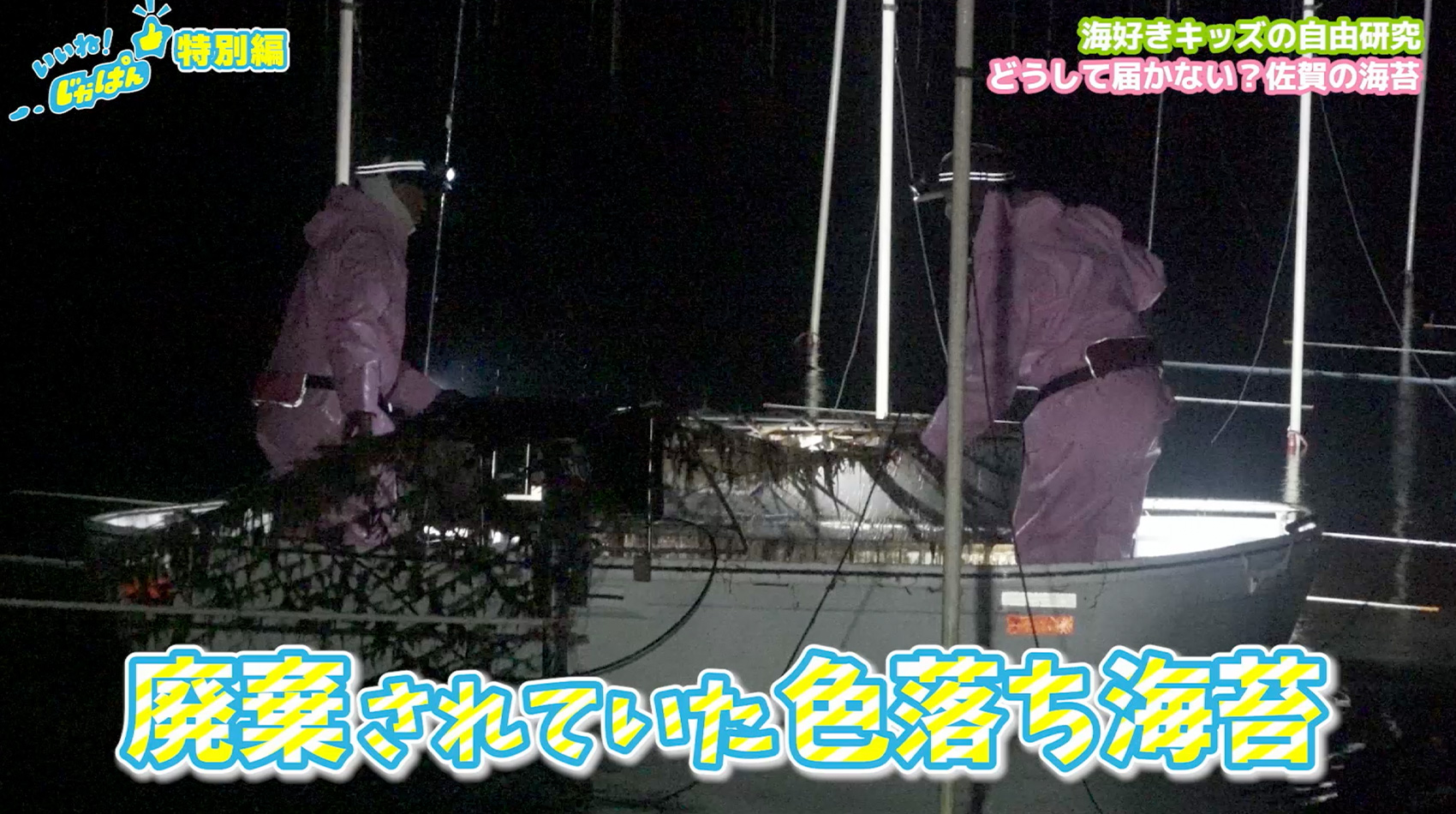

生育状態が悪いと黒くならず、味も落ちてしまう「色落ち」。加工すると、その差は歴然!

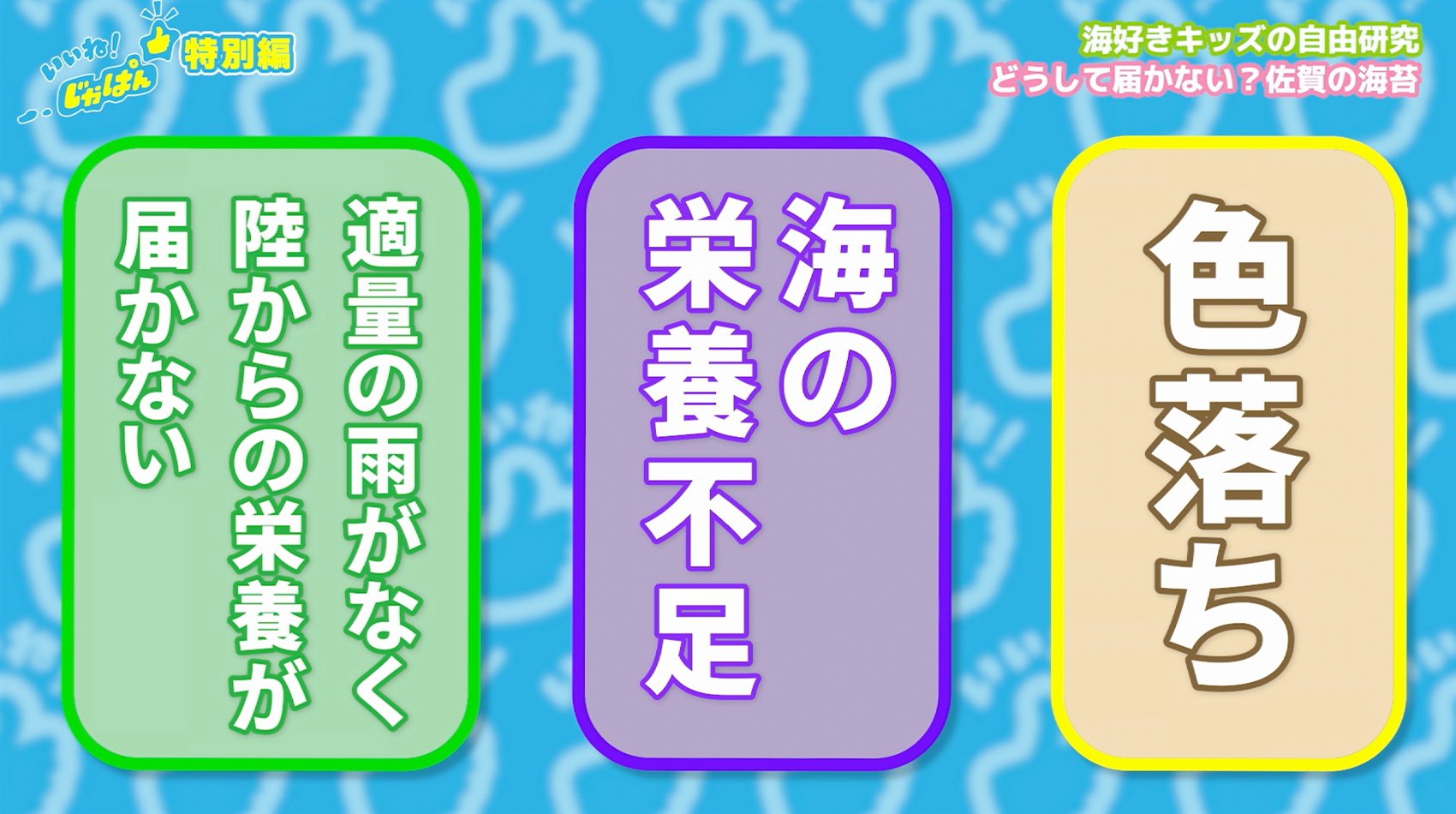

色落ちの原因は、海の栄養不足。栄養不足になる原因は、雨が降らないため、陸からの栄養が届かないから。といった具合に、自然界に起きる問題は様々な要因が絡んでいるのです。

色落ちした海苔は商品価値が低く廃棄されていましたが、フードロスの観点から新たに商品化するようになりました。

ここからは場所を工場に移し、さらに研究を深めていきます!海苔の生産現場でも、どんどん機械化が進んでいました。形を整えて、乾燥させる作業も全自動!

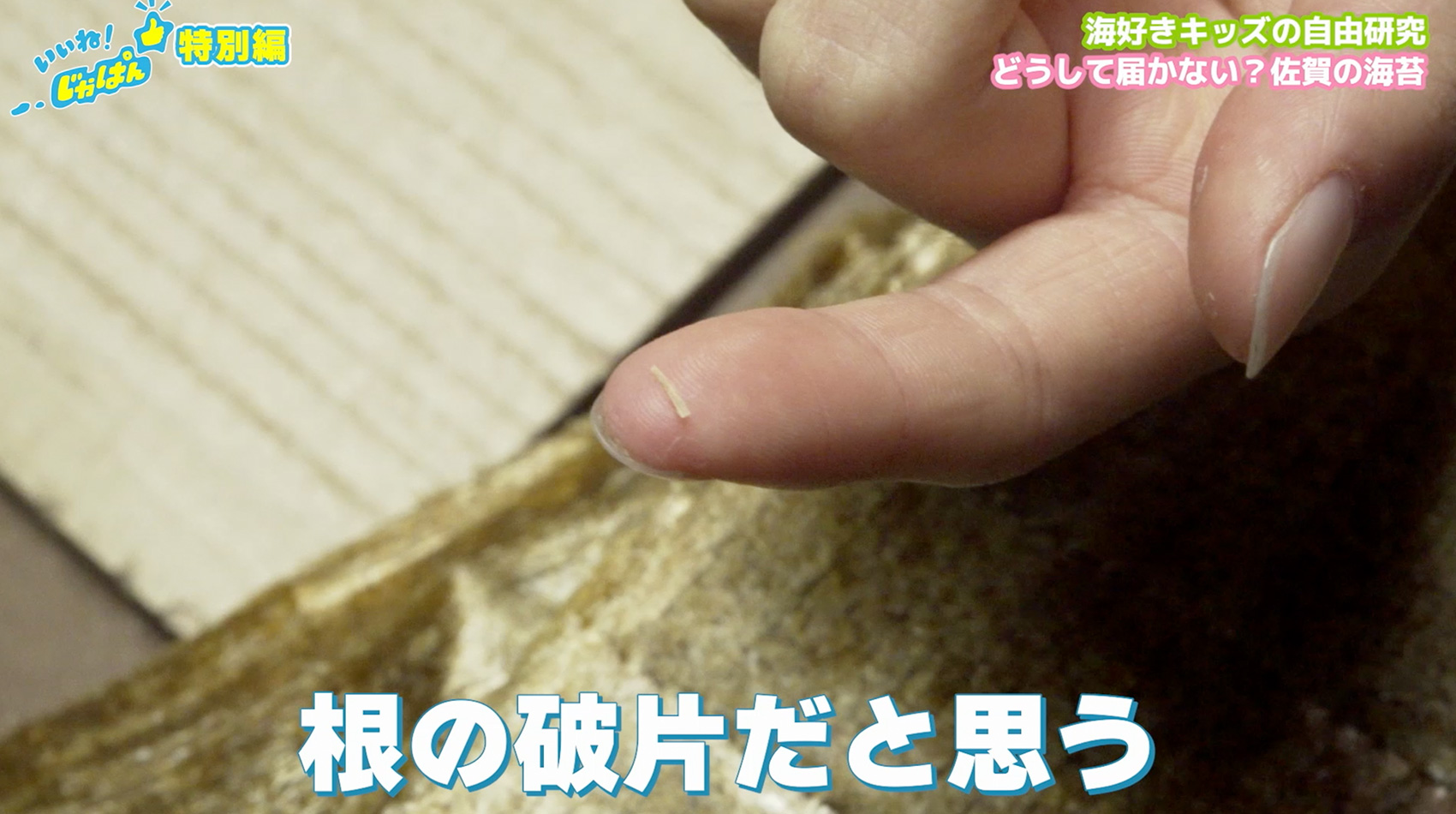

洗浄機で取りきれなかった異物もセンサーが感知しますが、人間の目も加えて、ダブルチェックを行います。まさに、ジャパンクオリティ!

陽花さんも、作業をお手伝い。しかし…「全然見えません。」と、陽花さん。松本さんが小さな異物を発見するのを見て驚きます。

異物はカミソリを使って慎重に取り除きます。海苔が私たちの元に届くまでに多くの手間が掛けられていたんですね。

色落ち海苔のユニークな活用法がある、ということで、松本さんのご自宅にもお邪魔しました。色落ち海苔をベースに、お好みの具材を加えてつくる「海苔のSDGs手づくりふりかけ」!

和食の定番食材から、スパイスにハーブまで揃っていて、組み合わせ方は無限大! 陽花さんが選んだのは、さけふれーく、らーめん、きなこ!?袋に入れてシェイクして完成です。

さて、そのお味は…?ごはんに乗せて食べてみると…「うん!美味しい!!」と、大満足の笑顔。

松本さんは、ふりかけ教室の取り組み以外に、色落ち海苔を使った製品の開発もしています。佃煮やお菓子。海苔から抽出される保湿成分を使った石鹸など、道の駅やインターネットで販売しています。「佐賀の海苔を贈答用としてだけではなく広めたい、色落ちでも美味しいよとも伝えたい。」と、松本さん。

養殖の現場から、加工までの一連を学び、さらに深まった陽花さんの自由研究!大好きな事を突き詰める好奇心「いいね!」

次は。水族館で藻類の魅力を語るミュージアムトークをご紹介!

WEB②でご覧ください!!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓